預防疾病是維持健康的重要環節。那麼,中醫是如何地預防疾病呢?中醫的預防醫學,又能為人類的疾病流行帶來什麼樣的效果呢?請看這集的中醫的預防醫學。

病因有三種:外因、內因、不內外因

生病總有原因,並且,感冒、憂鬱症、與跌倒受傷,顯然原因不一樣。針對不同的原因,有不同的預防方式。宋國陳無擇寫的《三因極一病證方論》將中醫的病因學說整理得很好,他將病因分為外因、內因、不內外因三種。

外因

外因就是由環境引起的疾病,包含傳染性疾病。外因有六種,稱為六淫:風、寒、暑、濕、燥、火。淫就是過度、過多的意思。所以夫妻適度的周公之禮稱為行房,過度的魚水之歡就稱為行淫。當人的身體暴露在不好的環境,包含傳染病菌病毒濃度過高的環境,就容易生病。

什麼是環境引起的疾病呢?比如你穿很少卻跑去北極,冷到你受不了,就是受寒啦!冬天海風大,你去澎湖不把頭包起來,整天被風吹吹到頭痛,就是受風啦!

傳染性疾病的話,中醫不是用物種去分類傳染病,而是用疾病的特性去類,分為風、寒、暑、濕、燥、火。用特性去分類,而不用物種去分類,對於傳染性疾病的治療有很大的好處。比如,海裡的生物種類萬萬種,河川裡的生物也萬萬種。但是海裡的生物耐鹽不耐淡水,河川裡的生物耐淡水不耐鹽。所以我不管你啥物種分類,只要確定你喜歡待在海裡,我就能用淡水淹死你。反過來也一樣,只要確定你喜歡待在河水裡,我就能用海水淹死你。

六淫的病,用白話說就是:「某個屬性太多了!別再來了!」風就會怕風吹,電風扇拿開。寒就會超怕冷,太陽下也覺得冷冷的,或者像結凍一樣整個僵住。暑就會怕熱,像是中暑那樣覺得整天都被太陽烘烤。濕就是水太多,像是黃水瘡皮膚流組織液,或吃壞東西一直拉水。燥就會怕乾燥,口唇皮膚乾裂。火就是發炎紅腫熱痛,就像被火燒過一樣。

那中醫要怎麼預防外因的疾病?當天氣變化時,風大就做好防風、天冷就做好保暖,防曬、除濕、保濕、隔熱等等維持生活環境的工作要做好。對於傳染病,遠離病原是最重要的工作。中醫不會叫你打登革熱預防針,然後從此不怕蚊子叮。中醫會叫你平常做好環境清潔,勿滋生病媒蚊,預防登革熱。

內因

內因就是情緒喜、怒、憂、思、悲、恐、驚帶來的生理影響,用白話來說就是身心症候群。例如憂鬱症、躁鬱症,病因都是情緒,但不受控的情緒將影響生理,可能有失眠、注意力不集中、思覺失調等等問題。

那要怎麼預防內因的疾病?中醫不會叫你去打心理或精神疾病的預防針,而是會叫你平常做好情緒管理,遠離那些會製造你情緒的來源。

不內外因

不內外因就是飲食習慣、過勞或太安逸、受傷或中毒。吃的喝的造成的疾病,例如每天只吃雞排狂喝珍珠奶茶,保證吃出一身病。過勞會生病過勞死我們知道,太安逸也會讓骨骼退化肌肉流失。跌倒或使用工具不慎會受傷,有些植物有毒刺,蚊蟲蛇類也有毒。

對於不內外因的疾病,中醫也不會叫你去打預防針,然後你天天過勞。中醫會叫你注意生活飲食,凡事要注意安全,保持良好習慣。

中醫的預防醫學

以這次 COVID-19 疫情來說,能保護大眾的不是預防針,而是在生活中保持良好習慣,戴上口罩、社交距離、清潔消毒,生活飲食的良好習慣就是中醫的預防醫學。

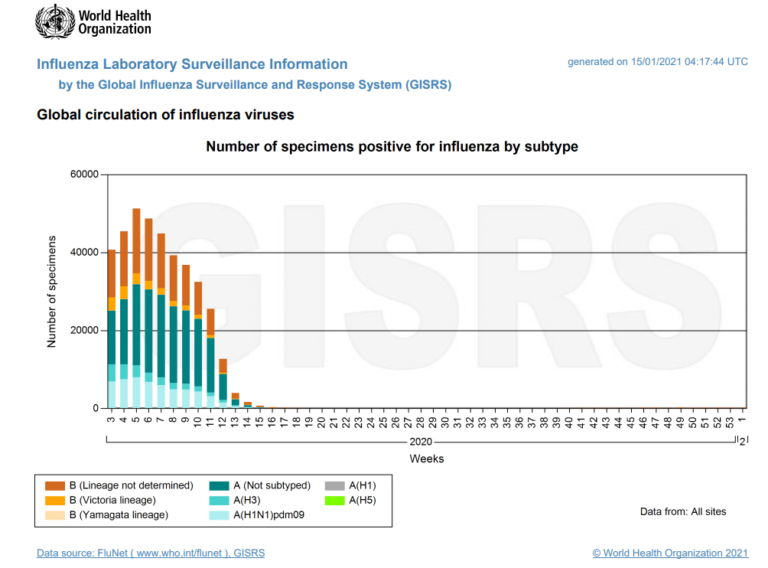

也因為大家保持良好生活習慣,2020年全世界流感病例比起2019年減少了96%,台灣的腸病毒病例也少了9成。(2019 年累計檢出 430 例腸病毒,2020 年累計檢出 25 例腸病毒) 這是過去全面施打流感預防針、腸病毒預防針所做不到的功效。但是透過做好生活飲食習慣,中醫的預防醫學達到驚人的防疫效果。

中醫的預防醫學,就是你的生活飲食。生病了找醫師治療,治病是醫師的責任,但是養成良好生活飲食習慣是你我的責任。

未來,我會慢慢談到健康的生活飲食習慣,幫助大家預防疾病,維持健康。這一集中醫的預防醫學就聊到這裡。下一集我將為各位介紹中醫的「症病證」。